伸展型腰痛の原因についての仮説と真実

目次

伸展時による腰痛の誘発因子

伸展型の腰痛の多くは椎間関節の障害です。

椎間関節とは椎骨間の関節のことで、腰椎の場合は矢状面に水平であり、上部頚椎、胸椎に比べ屈伸可動域は大きいとされています。

※臨床スポーツ医学参照

椎間関節は支持機能としても働きます。

椎体および椎間板による前方支柱と椎間関節、棘突起を含む後方支柱です。

この後方支柱は前方支柱に比べ全体の10%以下しか機能しておらず、前方支柱の補助的機能であるようです。

回旋や側弯時のカップリングモーションは椎間板へのストレスを最小にするために機能していますが、これは椎間関節の運動軸なくて機能しません。

カップリングモーションは椎間板の安定を保つ上で重要であり、椎間関節は回旋ー側屈によって不安定になる椎骨の舵取役になります。

そのため、椎間板の変性や多裂筋の機能障害などによる腰椎の不安定性が起こると椎間関節での支持機能の割合が大きくなるため、椎間関節障害の原因になり得ます。

また、若年層では腰椎分離症のリスクも考えられます。

一般生活者は約5%と言われ、筋力の発達と競技による負荷が潜在的にあると思われます。

分離症も伸展時の疼痛が発現しやすい症状です。

腰椎の伸展制限

腰椎の伸展可動域を制限するものとして

・椎間板狭窄

・椎間関節障害

・腰椎の前弯減少

・股関節伸展制限

・腸腰筋短縮

・前縦靭帯の石灰化

・大腿四頭筋のタイトネス

・多裂筋の萎縮

このような問題が考えられます。

しかし、これらの問題を接骨院や整体院などの徒手療法によって判断するとなるといくつかの課題があるようです。

健康な椎間板において屈伸運動時の髄核の移動を椎間板の厚さの変化から推測したデータでは、屈曲時の椎間板では髄核の移動、椎間板前部厚の上昇が見られたが、伸展時には約30%の椎間板で髄核の前方移動は見受けられなかったようです。

これは従来のステレオタイプな腰椎屈伸運動のモデルがすべての腰椎に当てはまらないことを示唆しています。

椎間板に対する推察は伸展による椎骨の前方への剪断性の動きをモーションパルペイションで確認するのが通常の基準でしたが、この信憑性は非常に曖昧と言えます。

屈曲型腰痛と伸展型腰痛とで股関節の可動域に的を絞った研究では、屈曲型腰痛ではSLRと内旋に制限が生じたが、伸展型腰痛では股関節屈筋群の伸張性低下がよく疑われていますが、腰痛との関連性はなかったようです。

このことから股関節周囲のタイトネスによって生じる腰椎の伸展制限は伸展型腰痛の発生原因とは考えにくく、これらのタイトネスは腰痛の痛み刺激によって生じているものもあり、これを原因視する必要はないようです。

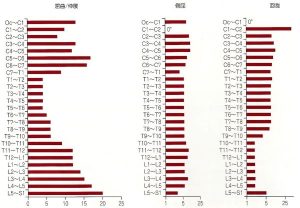

腰椎伸展時の股関節運動と多裂筋、脊柱起立筋の活性化を健常者と腰痛患者を比較した実験では、腰椎-骨盤運動に有意差は認められなかったが、健常者群では81%の多裂筋、脊柱起立筋が活性化し、力学的な分散が起こったのに対し、多裂筋で32%脊柱起立筋で55%が疼痛側と疼痛なし側で違う筋の活性を示したようでした。

このことから、腰椎-骨盤運動ではなく、左右の筋の活性に目を向ける必要があると結論が出ています。

腰椎伸展型腰痛の神話崩壊

伸展型腰痛ではしばしば考えられてきた腰椎の伸展制限因子が腰痛の発生原因とされてきた問題があります。

上記のように調べてみると多くの仮説が履替えされ、伸展制限は腰痛の誘発源ではないようです。

そこで

①器質的障害はないか?

椎間関節障害、分離辷り症、椎間板による神経症状などをRed flagsとし介入から除外すること

②伸展時の疼痛は椎間板の動き、腰椎の伸展制限、股関節の伸展制限、腰椎伸展時の筋のタイトネスは問題ではない

③多裂筋、脊柱起立筋の左右の筋収縮の差と疼痛部位を評価対象にする

このような視点を持って臨床に臨むことが求められます。